史 船 津荣程钢铁集团副总经理、天津联合商品交易所冶金商品交易中心董事长

在刚刚公布的9月财新中国制造业PMI下滑至47.0,远低于市场预期值47.6和前值47.3,创2009年4月以来的最低值。从分项数据来看,新订单和新出口订单加剧萎缩,表明国内外需求进一步下降,导致企业生产加速收缩,且产成品库存指数再度上升,企业去库存压力倍增,加上大宗商品价格的持续下跌,价格指数也继续下滑,工业品价格通缩加剧,也抑制了企业扩大生产的意愿。总体来看,财新PMI显示短期经济下行压力依旧显著,中国制造业已经深处寒意之中,而这一状态短期难已好转。

制造业是国本,“抗寒”能力必须培养

制造业是国民经济的主体,是立国之本、强国之基。特别是随着《中国制造2025》的发布,制造业通过升级转型来抵御经济下行周期的话题再度升温!笔者相信,无论是掌控制造业宏观管理的国家部委,还是寄希望于实业兴国的企业家,当下对于这个议题都不会陌生。

利用智能及互联网的机遇,升级制造业不仅是中国制造业的现实课题,也是世界大多国家实业回归的内容,通过智能改造把传统的生产要素更加垂直延伸、横向延伸,实现需求的端到端服务是这次制造业革命的趋势,利用云计算的大数据,打破制造业原有的资源配置和供需关系,让生产更柔性,让消费需求更主导。

纵观全球,无论是美国的“再工业化”、“回归制造业”,还是德国的“工业4.0”,亦或是我们提出“互联网+”,无一不体现着世界发达经济体对于制造业升级转型的强烈需求与紧迫意识。各个国家都寄希望于能不断的提高自身在制造业的领先地位,并据此获得商业优势,乃至在国际新经济形势中的话语权!毫不夸张的说,全球制造业的格局正面临着一次借助“互联网+”、“工业4.0”等要素前提下的重大调整,而对于中国制造来讲,这既是压力,也更是难得的机遇!

中国制造业抗寒更需要内在的修炼

从近期调研来看,制造企业尤其是中小制造企业都有着强烈的危机意识,大家也都在尝试通过各种办法来提高企业的“抗寒”能力,但转型升级中,一些突出的、基础薄弱的内在问题也摆在要转型的企业面前。

一、如何解决制造业转型升级的人才困境问题?

这个是目前制造业转型升级中普遍遇到的难题,我国制造业和德国、美国发达国家制造业最大的差距问题就是人才问题,解决制造业人才问题主要途径有两个:一个是机器换人即所谓的智能机器人,但在中国中小制造企业真正做到很难,一个是成本过高,同时我们智能系统的基础也太薄弱,另外也存在着解决就业的实际问题,因此过渡性解决方案是:加大信息化、自动化基础投入,使得劳动力培养尽量简单化、程序化、标准化!另一个是导入精益,让劳动者在企业内部实现精益管理和精益制造,外部引入智慧专家平台或工业服务云平台,让外脑和专家成为制造企业的智库,解决人才瓶颈。

二、如何解决转型升级的成本、资金问题?

第一、从企业端一定要加强信息化、自动化基础,这是基础性改造,尤其是自动化和信息化的基础条件,同时导入精益管理,加强通过精益制造加强成本控制,提高内部效率,这是制造业内部价值链向外部价值链延伸的基础。

第二、建立制造企业的外部链接,即采购和销售与企业上下游、用户打通的体系,实现端到端的链接,让效率延伸到产业链,同时横向建立制造与服务业的外部链接,与制造业的外部服务要素进行充分合作和共享,构建所处的制造行业的商业生态体系。

第三、为了提高制造企业的生存能力,建立多元的融资手段。

中国制造业需要消化现有的产能问题和市场问题,持续到十三五都将是寒冬,伴随中国制造业长期依赖的基础性优势的消失,“资金为王”、“剩者为王”将是我国制造业、尤其是产能过剩的制造行业中最为残酷的现实,中小制造业融资难是根本需要解决的问题,而转型升级改造和人才培养都需要资金的支持,早做融资规划,改变过去依赖传统银行流动资金贷款的“短贷长投”模式是必须要做的事,早拥抱国内逐步释放的多层资本市场政策红利,早做多元融资、直接融资+间接融资的合理规划和配置,则是目前最紧迫的工作。

我们看到,一些有着长远规划的制造企业早已修炼内功,提高自身竞争力,很多大有可圈可点之处,诸如:

有的企业认真梳理企业经营管理状况,积极内部挖潜。通过启动企业的自身梳理与内控,可以达到准确摸底的效果,从而进一步通过分析企业优劣势,则可以预估企业的“抗寒”潜力,并针对性的修炼内功。比较欣慰的是,很多制造企业已经通过聘请专业服务机构对企业进行梳理,针对制造企业升级战略、股权融资方案、产业并购等进行探讨和尝试。多渠道的解决融资需求,壮大企业现金流规模。应该说,面对产业“冬季”,企业家都能领会“现金为王”的道理。而此期间能主动尝试与PE、VC等投资机构进行对接的企业家尤其值得称道。特别是那些自身经营情况相对具有优势的制造业企业,通过与投资机构,资本市场积极对接,并把登陆资本市场规划为企业发展战略,则将更有望在未来做大做强。

中国的资本市场战略让制造业看到了一缕曙光

应该说,经过几十年的快速发展,我国制造业规模已经跃居世界第一位!但不容否认的是,在工业化的进程中,我们与先进国家的差距依旧较大。现实层面突出短板非常明显:制造业整体规模大,但抗风险能力不强、自主创新能力弱、产业结构不合理。

我们不禁要问,为什么会有这样的短板?怎样在未来克服这样的短板?在环顾与思考国家层面近年来的一些宏观大政之后,结论或因人而异,药方也难唯一。但笔者深信,国家的资本市场战略,特别是新三板市场的定位,将是制造业抗寒过冬并发展壮大的一缕曙光。

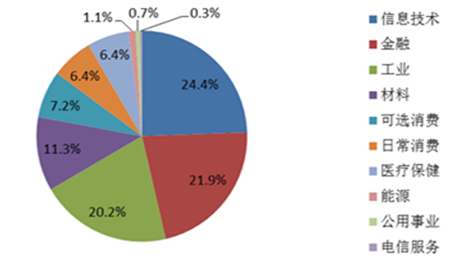

不同于“高门槛、大难度、上不去”的沪深两市,新三板平台的定位就是服务于中小企业、服务于发展类型企业!这个经国务院批准的为非上市股份有限公司提供股份公开转让、融资等服务的股权交易市场,对于大多身处发展壮大过程中的制造企业来说,新三板提供了一个即能契合当下“抗寒过冬”现实,又能助推企业转型升级的历史性机遇。数据显示,截至2015年8月10日,按照市值为标准,工业类企业市值在新三板中占比约20%。(图一)

图一:新三板挂牌企业行业构成

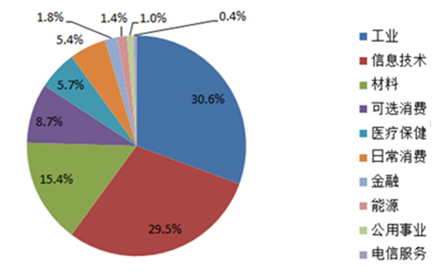

按照挂牌企业数量为标准。截止8月,新三板共有挂牌企业3132家,其中家数最多的为工业类企业(959家),占比30.6%。(图二)

图二:新三板挂牌企业家数行业构成

毫无疑问,事实获益的前提才是目前大量制造业企业主动聚集于新三板平台的重要原因。

新三板有助企业打通融资通道,为企业发展募集资本。企业通过新三板挂牌、定向增发等事项,“小额多次”的现实优势使得企业在对接资本市场的过程中能够尽快的驾轻就熟。在充分得到资本推动的前提下,企业将大幅加快创新步伐并形成自身实力的逐步提高。

作为新三板挂牌企业,其本身的法人治理结构将客观得到梳理,包括董事会会议议事规则、监事会议事规则、执行经理层的工作细则等;同时,面对重大经营管理事项,规范且标准的决策程序,将最大程度的提高决策的正确性。

毫无疑问,新三板作为一个全国性的股权交易市场,企业在“新三板”挂牌标志着自身与资本市场的事实绑定。市场关注度提高,有助于树立品牌形象,企业作为公众公司,也就等同给公众提供了一个全面了解企业的渠道,对企业提升形象、打造知名度有着直接的益处。长远看对于进一步提升企业信用状况,扩大融资能力也都有帮助。

新三板市场当前仍然处于各种政策红利持续释放的过程中。就如同之前的做市商制度的引入一样,市场分层与跨市场转板等利好预期都将助力于新三板挂牌企业价值的发现。

这里我们不妨举个制造业成功借力新三板平台的例子。中海阳(股份代码430065)通过有效结合应用新三板平台,当下已经实现了发展壮大。

这家主要从事太阳能光伏行业的企业,在新三板挂牌以来,采用定向增发等方式多次融资数亿元,企业取得迅速发展,经过四次增资,股本由2009年的4,750万股,增加到2015年的20,700万股,充裕的资金支持使中海阳的业务范围由原来的太阳能光伏领域,延伸到了太阳能光热领域。公司“专业太阳能电站服务商”的市场战略定位得到了行业的一致认可。

结语:

总之,当下中国经济的现实情景已经清楚的告诉我们,自改革开放以来的既有产业经济管理模式正在无奈的退出历史舞台,探究并培育中国经济的新增长模式已是国家战略!笔者深信,制造业作为“国本”,在此期间一定会有阵痛甚至是脱胎换骨的过程。笔者也深信,作为国民经济的晴雨表,包括新三板在内的创新资本市场也必将被赋予助推中小制造企业转型升级的历史使命。作为制造企业的掌舵人,借力资本市场实现企业的做大做强是时代赋予我们的责任!愿我们这些中国的制造企业家们能够站在时代的高度,以实业兴国为己任,为实现“中国制造”向“中国智造”的转变,迎接这一轮历史的机遇!

附:新三板挂牌部分制造业企业一览